御嶽訴訟の判決文(3) ― 2022年09月01日 10:38

5.火山噴火警戒レベル

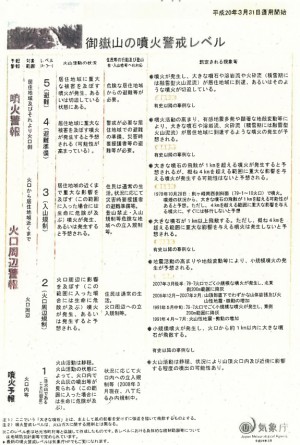

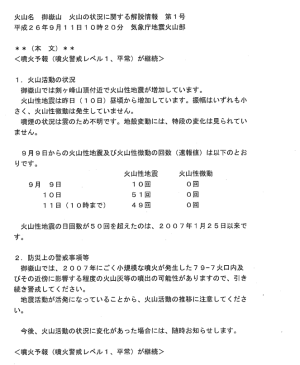

そんなわけで、本訴訟の最大の争点は、噴火警戒レベル導入の可否ではなく、御岳山の噴火警戒レベルを1に据え置いたことが違法か合法かである。噴火警戒レベルの一覧と、その判定基準を図1と図2にそれぞれ示す(以下、判決文に準じて、図1を「本件噴火警戒レベル」、図2を「本件判定基準」と略称する)。噴火時においてレベル2が発出されていたら、火口周辺への立ち入りが規制されるため、登山者に被害は出なかったと考えられる。レベル1から2へレベルを上げる条件は、本件判定基準にあるように「火口周辺に影響をおよぼす噴火の発生」、あるいは「火口周辺に影響をおよぼす噴火の可能性」がある場合である。どういう観測がされると噴火の可能性があると言えるかについて、本件判定基準の枠内に、「次のいずれかが観測された場合」とあって、「火口周辺に降灰する程度のごく小規模な噴火」、「火山性微動の増加または規模増大」、「火山性地震の増加(地震回数が50回/日以上)」、「山体の膨張を示すわずかな地殻変動」、「噴煙量、火山ガス放出量の増加 等」と記されている。

6.判定基準欄外記載の「総合的判断」はどう解釈されるべきか

実際に噴火が起きたのは2014年9月27日だが、その前の9月10日と11日に火山性地震がそれぞれ52回と85回発生した。その多くが御嶽主峰の剣が峰直下の深さ0~2kmの浅い場所で発生した(判決文p.53、p.56)。しかし、気象庁は噴火警戒レベルを1に据え置いたまま、9月11日午前10時20分に「火山の状況に関する解説情報1」(図3)を発表した(以下、「本件解説情報1」)。本件解説情報1は、地震の回数など観測されたことの簡単な報告だけで、立ち入り規制や避難の必要性などには言及していない。

1から2へのレベル上げの条件の一つである、50回/日を越える火山性地震が観測されたにも関わらず、レベル上げをしなかった理由として、被告国は次のように主張する。

「これは(筆者注:本件判定基準)、79年噴火、91年噴火及び07年噴火に伴い発生した現象の観測結果等を基に作成されたものであって、合理的な基準である。また、欄外の「これらの基準は目安として、上記以外の観測データ等も踏まえ総合的に判断する」との記載は、本件噴火当時の判定基準として一般的であった上、御岳山の場合、常時観測を開始してから発生した噴火の回数が多いとはいえず、過去の噴火事例が少ないことから、一般的な噴火の予測手法も踏まえ、過去の噴火事例や観測データ等の様々な情報から総合的判断することとするものであり、合法的である。」(判決文p.16)

これについての裁判所の「判断」は以下の通り。

「本件判定基準は、「火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性(次のいずれかが観測された場合)」が認められる場合に噴火警戒レベルを2に引き上げるものとし、「火山性地震の増加(地震回数が50回/日以上)」等の事象(本件列挙事由)を揚げている。この部分のみを文字通り読めば、1日当たり50回以上の火山性地震の発生等の本件列挙事由が一つでも発生すれば、噴火警戒レベルをレベル2に引き上げなければならないと解することもできなくはないが、本件判定基準の欄外には、「これらの基準は目安とし、上記以外の観測データも踏まえ総合的に判断する。」との記載があることを踏まえると、基準の明確性という点から、この記載の当否の問題はあるにしても、少なくとも本件噴火当時、気象庁火山課の職員に本件列挙事由を一つでも観測した場合には、直ちに噴火警戒レベルをレベル2に引き上げるべき職務上の注意義務があったということはできないといわざるを得ない。」

欄外に書かれた「総合的」が魔法の呪文のように働いて、無制限な判断の余地を気象庁に与えているようである。これを認めると、欄内の(次のいずれかが観測された場合)が、全く意味を有しないことになる。裁判所が言う「文字通り読めば」の意味が明確ではないが、普通に考えて「総合的に判断」の意味は、欄内の列挙事由にあたる観測がなくても、噴火につながる可能性があると考えられる他の現象が観測された場合はと取るべきたろう。日本語の曖昧さをついた被告国の主張に、裁判所が最大限に理解を示したと言える。

図1 御嶽山噴火警戒レベル

御嶽訴訟の判決文(4) ― 2022年09月01日 11:01

7.公表されていなかった本件判定基準

そもそも本件判定基準には、不思議なことがある。

9月11日17時30分に気象庁火山課から、名古屋大学地震火山研究センターの山岡耕春教授に電子メールで本件解説情報1を発表したこと、「現状では噴火警戒レベルを上げる必要はないと考えている」ことが伝えられ、コメントが求められた。山岡教授は、返信のメールで今後注意して見なければならないデータを指摘し、同時に「御嶽山は山頂登山シーズンが終わったので、しばらく様子を見守ることでよい」とコメントした。

不思議に思うのは、火山噴火予知連絡会のメンバーの一人で、気象庁がコメントを求めた山岡教授が、本件判定基準を知らされていなかったことである。判決文の認定事実に次のように記されている。

「気象庁は、規則18条の4に基づき、御嶽山の噴火警戒レベル判定基準を定め、平成20年3月31日から運用を開始した。(中略)本件判定基準は、外部の火山学の専門家に意見を募らず作成されたもので、本件噴火当時、外部に公表されておらず、山岡教授らにも知らされていなかった。」(判決文p.43)(筆者注:名古屋大学の山中佳子准教授にも気象庁火山課からメールによる意見聴取がされた。判決文中では、山岡教授と山中佳子准教授をひっくるめて「山岡教授ら」と呼称している。)

図1の御嶽山の噴火警戒レベルは公表されており、本件解説情報1でも噴火警戒レベルは1であると冒頭に書かれているが、図2のレベルの判定基準は、気象庁の内部資料として公表されていなかった。従って、気象庁は今後どうなればレベルを2にするつもりかについての情報は、山岡教授を初めとする火山噴火予知連絡会のメンバーに伝わっていない。山岡教授は、上記のように気象庁からの問い合わせに応えて「しばらく様子を見守ることでよい」と返信したことが、裁判の審理の過程でレベル1を維持することに同意したと解釈される。しかし、彼はレベル2にあげる観測的根拠が何かを知らないのである。第三者から見ると、信じられない奇々怪々な状況と言わざるを得ない。

8.低周波地震の発生

解説情報1の発表以降、解説情報2が9月12日16時00分に、解説情報3が9月16日16時00分に発表され、いずれの場合も、レベル1の継続が公表された。山岡教授は9月11日の気象庁宛てのメールで、「低周波地震や微動が発生した場合は、次の段階だと思う」と書いている。実際、9月14日に1回、16日に2回の低周波地震が発生したが、気象庁の注意を引くことはなく、9月17日午前11時30分に、気象庁から山岡教授に、「地震回数のピークはひとまず超えたと考え、地震活動以外に変化が見られていないことから、以降、活動にまた変化があったときに発表することとしたことを電子メールで伝えた。(判決文p.58)

一方、山岡教授は、名古屋大学地震火山研究センター(山岡教授)では低周波地震の発生を受けて、観測機器の整備点検に関して打ち合わせをしたと証言している(以下、山岡教授の証言の記録を「山岡調書」と記す)。それについての裁判長と山岡証人の間に次のやりとりがあった(山岡調書p.66)。

(裁判長)「名古屋大学の方からすると、火山性地震があって、低周波地震があった。これはちょっと重く見たっていう感じになるんですか」

(山岡証人)「だから噴火をする可能性があるというふうに私たちは考えて、そのときに私たち研究者の仕事は、きちんとデータを残しておくことなので、とにかくデータを残すために最善のことをしましょうといって、そのようなことをしました。」

気象庁がピークは越えたと警戒を緩める一方で、名古屋大学地震火山研究センターは噴火に備えて観測を強化した。低周波地震が観測されたにも関わらず、レベル1を継続した気象庁の判断に対して裁判所は次のように評価している。

「24日までの時点で、噴火警戒レベルをレベル2に引き上げなかった気象庁火山課の職員の判断の過程が十分なものといえるか疑問の残るところではあるが、それでもその過程、少なくとも判断の結果については、その許容される限度を逸脱して著しく不合理であるとまではいえず、職務上の注意義務に反するとはいえない。(判決文p.78)」

この評価の理由として裁判所が挙げているのは(箇条書きで示す)、

①

低周波地震の回数が過去の噴火(1991年と2007年)に比べて少ない。

②

山岡教授のメールでは、低周波地震や火山性微動が発生した場合には、直ちに噴火警戒レベル2に引き上げるべきとの意見とは解することができない。

③

気象庁は17日に山岡教授にメールを送り、一応の情報共有をしていた。

以上の3項目(判決文p.75~p.78を要約)である。ここに裁判所の誤解が見える。裁判所は、気象庁の注意義務違反を否定する理由の一つとして②を挙げているのだが、山岡教授はレベルの決定は気象庁の職掌だから、それに口出しする義務も責任もないと考えていた。筆者がそう考える根拠は、山岡教授が証言の中で、「気象庁がレベルを上げないのはなぜかなと思ったけれど、それを向こう(気象庁(筆者注))に伝える理屈はない」と答えていることである(より正確には、証言の中で原告らの代理人が言及したあるインタビューの中で、上のように答えたと証言している)。また、山岡教授が裁判所に提出した意見書でも、

「噴火警戒レベルの判断は、気象業務法に基づいて「気象庁において判断すべき事項であり、今回、噴火警戒レベル2に引き上げる状況であったかどうかは、気象庁が判断すべきものである。噴火予知連絡会委員は、火山活動の評価について議論をするが、噴火警戒レベルについては、あくまで気象庁の責任において判断すべき事項である。」(乙第39号証、山岡教授意見書p.4)

と述べている。

上に箇条書きで示した裁判所の評価の1ページ前(判決文p.77)で、裁判所は「火山噴火予知連絡会において御嶽山を担当していた名古屋大学の山岡教授」という表現を用いている。ところが、山岡教授は証言の中(山岡調書p.49)で、代理人と次のやり取りをしている

(原告ら代理人)「証人としては、予知連の委員として、御嶽山の窓口というか担当になったのはいつからですか。」

(山岡証人)「担当というのは、公式には多分、決めていないと思うんですね。」

(原告ら代理人)こういうふうに何か前兆現象があれば、個別に連絡が来るような対象になったのはいつですか。

(山岡証人)「それは、気象庁の方が判断をされたのですから、私には分かりません。」

つまり、火山噴火予知連絡会の御嶽山担当というのは、気象庁と予知連の間で公式に定められたポジションではないということである。予知連のHPを見ても、メンバーのだれがどの火山を担当ということは一切書かれていない。裁判所は、この誤解から、気象庁がレベルを2に上げなかった理由の一つとして、山岡教授のコメントを過度に重要視していると言えるだろう。

御嶽訴訟の判決文(5) ― 2022年09月01日 11:03

9.「山体膨張の可能性」を深く検討しなかった罪

気象庁火山課では、毎週木曜日に30分~1時間程度の時間をかけて、管区内の常時観測火山(当時の東京管区内は御嶽山を含む19火山)について、1週間分の観測データを確認し、検討する会(以下「週検討会」という)を実施している。(判決文p.50)

9月25日(木)に定例の週検討会が開かれた。その席上で監視担当員が、御嶽山が山体膨張している可能性を示すデータを提出した。その場でデータを検討したが、ノイズも含まれるので今後も監視を続けることとし、噴火警戒レベルは1に据え置かれ、新たな解説情報も出されなかった。

この段階における気象庁の判断過程に対する裁判所の評価は、やや込み入っている。(判決文p.80をもとに箇条書きに要約する)

①

山体膨張を示すわずかな地殻変動の可能性が観測されたと指摘されたのだから、噴火警戒レベルをレベル2に引き上げるべきであったということも十分に考えられる。

②

もっとも、上記の指摘では山体膨張による地殻変動が確定的に観測されたとは言えず、直ちにレベルをレベル2に引き上げるべき注意義務が生じていたとまではいい難い。

③

しかし、山体膨張を示す地殻変動の可能性が観測されたと指摘された以上は、現にわずかな地殻変動が認められるのかを更に慎重かつ適切に検討しなければならず、山体膨張の可能性が否定できない場合には、レベルを2に引き上げ、発表すべき職務上の注意義務を負っていたと解するのが相当である。

④

それにもかかわらず、ノイズの可能性を排除するために更に評価し解析することをせず、わずか15分から20分程度の検討に基づき、ノイズの可能性があり地殻変動と断定できないとの結論を出してしまい、レベル2に引き上げないと判断した。

⑤

その判断の過程及び結果は、本件判定基準に沿った気象庁の専門技術的判断に基づく裁量の許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであると認めるのが相当である。

山体膨張に気付かなかった罪ではなく、気付いたがさらに詳しく調べなかった罪は許容の限度を逸脱している、という直ちに納得できるとは言いがたい論理である。

以上の裁判所の判断は、冒頭に書いた「(1)被告国に対する請求に関する争点」の「ア 気象庁火山課の職員が本件噴火前に噴火警戒レベルをレベル2に引き上げなかったことは、職務上の義務に反し違法であるか」についての裁判所の判断である。上記のように、裁判所は、最終的に、気象庁の判断の過程及び結果は合理性に欠くものであると断じている。

10.見過ごされた火山性地震の「緩和期間」

原告準備書面7の2~3ページに、噴火のモデルを論じた箇所がある。「日本の火山性地震と微動(西村太志、井口正人著、京都大学学術出版会、2006年発行)」を参照して、火山が噴火に至るプロセスが次のように要約されている。

①火山性地震が発生し、ある時点でピークを迎える。②その後、火山性地震の回数は減少する。③しかし、静穏期の地震活動にまで戻らないまま、④地震回数の減少と平仄を合わせるように低周波地震や微動が見られるといった推移をたどって噴火する。

と書かれている。最後の微動をのぞくすべての過程が、実際に9月10日~25日までの間に御嶽山で起こった。微動が観測されたのは9月27日11時41分ごろ、噴火の約11分前である。(判決文p.62)

原告準備書面7には、上記の文献の他に、岡田弘著「的確な監視と警戒による火山災害軽減の歴史から学ぶ-有珠山と御嶽山噴火のコミュニケーション孝(日本の科学者 vol.50 No.5 May 2015)」が参照されている。そこでは、

「複雑で特殊な浅部熱水系の環境下では、地震急増に続き「なんらかの緩和プロセス」が進行するはずで、この平常に戻りきれないでぐずぐずしている熱水系の不安定さを見逃さないことこそが重要なのである。」

と、9月12日から25日の間の、火山性地震が低調ながら増減していた期間こそが、噴火の前触れであると指摘している。(本稿ではこの期間を、火山性地震が増加する前の静穏な期間と区別し、「緩和プロセス」が働く期間という意味で、「緩和期間」と呼ぶことにする。)

裁判所に火山学者として意見書(甲A38)を提出した木股文昭氏も、ピークの後の火山性地震のふるまいについて、以下のように書いて、緩和期間の重要性を強調している。

「9月10日11日にかけて火山性地震のピークを迎え、それが低減しつつも、平常時に戻りきらないという噴火の可能性が高まった状態で、9月18日から24日にかけては、低周波数地震も発生しました。火山性地震の多発から低周波地震への移行は火山噴火の教科書的な前兆現象です。そして、9月25日に地殻変動があったことを知ることができたのであるから、遅くともこの時点で、火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性があったことは明らかで、気象庁にもその判断はできたはずです。」

木股文昭:東濃地震科学研究所、副主席主任研究員。著書に「御嶽山

静かなる活火山 (信濃毎日新聞社、2010年6月)」がある。

判決文にも「(8)火山学における知見」として、火山性地震の緩和過程についての次の言及がある。

「火山性地震の活動の推移モデルにおいては、全ての火山の活動に当てはまるわけではないものの、静穏期を挟んで活動を繰り返す火山における噴火に至るまでの火山性地震及び火山性微動の活動のパターンとして、まず火山構造性地震が群発してピークを迎えた後、一旦静穏化するが、低周波地震や火山性微動が発生して噴火に至るという経過が指摘されており、火山構造性地震がピークを迎えた後に一旦地震・微動活動が低下する現象は、世界の火山の約4分の1で見られるとされている。ただし、上記のような特徴的な地震・微動活動が観測されても噴火に至らない場合もしばしばある。」(判決文p.64)

判決文のこの記述は一見すると、原告準備書面7に記された①~④のプロセスと同じことが書かれているように思えるが、よく見ると③の記述が抜けていることに気付く。判決文の記述では「一旦静穏化するが、低周波地震や火山性微動が発生して噴火にいたる」と、火山性地震の挙動よりも低周波地震や微動の出現に注意が向いているが、西村・井口(2006)や岡田(2015)、木股(本件訴訟意見書)のような、日本の火山学を代表すると言ってもよい人たちの著作が強調しているのは、ピークが過ぎたあとの火山性地震のぐずぐずした挙動が意味することの重要性である。判決文は、意図的かどうかは分からないが、結果的に、読み手の注意を火山性地震の挙動から、低周波地震や微動の方に導いている。

さらに、判決文には、例えば「9月10日時点」のように期間を区切って、気象庁火山課の対応とそれについての裁判所の評価が詳しく書かれている。9月12日から同月24日までについては、上に書いた低周波地震について詳しく書かれているが、火山性地震の発生頻度については、次のようにごく簡単に書かれているだけである。

「なお、12日から26日までの御嶽山における火山性地震の発生回数は、1日当たり3回から27回の間で推移し、50回を超えることはなかったものの、火山性地震が発生しない日もなかった。」(判決文p.75)

このように火山性地震の回数については書いているが、それが噴火が迫っていることを示唆する緩和期間である可能性があること、及びそれに対する火山課職員の動きについての言及はない。裁判所はなぜ噴火の前兆としての緩和期間を無視しているのだろうか。

御嶽訴訟の判決文(6) ― 2022年09月01日 11:10

11. 火山課の違法行為と被害との因果関係

以上は、本稿2ページに書いた、争点のうち(1)のアに関する、裁判所の認定事実と判断、およびそれらについての筆者の考察である。

第9節の最後に述べたように、裁判所は、(1)のアについて、「裁量の許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであると認めるのが相当である」と断じている。しかし、争点(1)の「イ 気象庁火山課の違法行為と原告らに生じた被害との間に相当因果関係があるか及び損害額」については、裁判所は原告の損害賠償請求を退けている。判決文(p.86)は、その理由を次のように述べている。

「山体膨張を示す地殻変動の可能性について更なる検討等のために、噴火警戒レベルの引上げまでに一定程度の時間を要する必要がある。」

従って、

「立ち入り規制等の措置が、被害者ら登山者が本件噴火時に火口周辺に立ち入ることがなかったといえる時点までに確実にされたとまで認めることは困難である。」

故に、

「気象庁火山課の職員が上記注意義務を尽くしていれば、死亡または負傷被害が生じなかったと認めることは困難と言わざるを得ず、気象庁火山課の職員の違法行為と原告らに生じた災害との間に相当因果関係があるということはできない。」

要するに、9月25日の週検討会の後、気象庁が地殻変動のデータを洗い直し、その結果をもってレベルを2に上げたとしても、9月27日の噴火には間に合わなかっただろうから、気象庁火山課の注意義務違反と原告らの損害との間には因果関係が認められない、という判決である。上記の注意義務違反の判断と合わせて、なんともモヤモヤの残る判決である。

モヤモヤの原因は何かというと、気象庁は、レベル上げを先送りしているうちに、火口周辺規制が間に合わなったお蔭て、賠償責任を免れたように見えるからである。審理が重ねられるに従って、気象庁火山課の注意義務違反を否定することができなくなった。しかし、一方では噴火と言う自然災害だのに、高額の損害を請求することに対する世間の批判もある。そんな中で、裁判所が選んだ着地点がこれではないだろうか。

12.火山噴火警戒レベルに欠けていたもの

火山を域内に抱える市町村の首長にとって、火山噴火警戒レベルは、自らの責任を軽減してくれるという意味で、ありがたい存在だろう。しかし、レベル上げが噴火に間に合った例は少なく。逆に噴火してからレベル上げが発表される例は枚挙にいとまがない。しかし、噴火対応に一応の道筋を示しているという意味で、限定的な役割を果たしていると言えるだろう。

実際、本件判定基準(図2)の枠内に記された5項目、特に火山性地震に関する項目が、9月11日の段階で忠実に守られていたら、噴火より2週間以上前にレベル2が発表され、噴火による犠牲者は出なかったと考えられるから、結果的にこれらは実効性のある判定基準だったと言える。問題は、判定基準そのものというより、運用する側の危機感の欠如だろう。

何によらず危機感は、現場に臨場して初めて身に染みて感じるものである。気象庁の火山観測の体制は、2001年に全国4か所の火山・監視情報センターに集約され、不十分ながらも整備された観測機器のデータはセンターに集められ、解説情報や噴火警戒レベルに加工されて、地方気象台や自治体への連絡される方式になった。かつては全国で100以上の有人施設で機能していた測候所が、1997年から2010年にかけて2か所を除いて廃止された結果、火山の地元と言えるのは、原則として各都道府県ごとに1ヶ所設置されている地方気象台である。しかも、地方気象台は本庁発表の伝達が主な役割で、内容について意見を言ったり、独自に解説を加えることはできないと言う(長野地方気象台職員(談)「検証 御嶽山噴火 火山と生きる-9・27から何を学ぶか」信濃毎日新聞社、2015年、p.69)。つまるところ、観測データを直に見て噴火警戒レベルの上げ下げの判断をするのは、火山から遠く離れた火山・監視情報センター(御嶽山の場合は東京大手町の気象庁、本稿においてすでに何度も登場している気象庁火山課とはここのことである)の職員である。彼らに常に臨場感を持てと言うのは、無理な注文だろう。

火山噴火警戒レベルの運用に関しては、当初から火山専門家の間に懸念する声があった(例:日本経済新聞「『噴火警報』機能に懸念」2008年1月27日)。岡田弘(北海道大学教授(論文発表当時))は、「火山活動のレベル化情報およびシナリオ型対策に関する一考察(地球惑星科学関連学会2005年大会予稿)」で次のように述べている。

「一般に、レベル表や、もっと本質的には「シナリオ型対策」においては、当然のことながらあらゆる場合を事前から想定しておくわけにはいかないし、どうしてもその山の過去の少数事例に強い影響を受けがちであることは、

過去の火山危機の実例から類推して想像に難くない。従って、シナリオ型対策においては、「何のためのシナリオ か?」や「レベル化で誰に何を伝えようとしたいのか」など常に原点に戻って柔軟に対応できる体制で対処し、社会的なコミュニケーションを十分図ることが必要であろう。」

岡田弘:北海道大学理学部附属有珠火山観測所所長、同地震火山研究観測センター長を歴任。2000年の有珠山噴火の際には、火山専門家の見地から噴火前の住民避難に尽力し、「有珠山のホーム・ドクター」と言われた。著書に「有珠山 火の山とともに(北海道新聞社、2008年10月」がある。

このように噴火レベル導入にあたっては社会的コミュニケーションを十分に図る必要があると指摘している。噴火警戒レベル策定を目的に設けられた「火山情報等に対応した火山防災対策検討会」の報告書「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針(2008年3月19日)でも、火山の地元で協議会を設置すること、協議会のメンバーの中で火山専門家を含むコアメンバーを構成し、その活動を主導することが謳われている。しかし、実態としては上に書いたように火山専門家である山岡教授と気象庁火山課との認識のすれ違いや、気象庁本庁と地方気象台の情報の一方通行があった。山岡教授の証人調書には次のやりとりがあった(山岡調書p.25)。

(原告ら代理人)「気象庁は解説情報を出した場合にでも、地元の自治体に登山客はどうなっているかとか、何らかの対応をしたのかいったような確認はすることになってなかったようなんですけれど、証人としては当時、その解説情報を出しても地元に特に確認するような態勢になってなかったということは、御存知ではなかったということでしょうか。」

(山岡証人)「特にそこは承知しておりません。」

岡田弘・北海道大学名誉教授は、証拠文献として原告らから裁判所に提出された著作「的確な監視と警戒による火山災害軽減の歴史から学ぶ-有珠山と御嶽山噴火のコミュニケーション考」(日本の科学者vol.50, No.5, 2015年5月)の中で、火山災害の軽減には、火山研究者、行政、マスメディア、住民の間のコミュニケーションが何より大切と強調している。御嶽山噴火では、これが決定的に欠けていた。

御嶽訴訟の判決文(7) ― 2022年09月01日 11:12

13. 緩和期間前兆説への疑義

本件噴火の直後の記者会見での藤井敏嗣火山噴火予知連絡会会長の発言「我々の予知のレベルはそんなもの」は、世間の悪評を買ったが、噴火から8年たった今では、筆者にはむしろ火山学者の本音と聞こえる。水蒸気爆発の予知が難しいのはまぎれもない事実だろう。しかし、木俣氏や岡田氏が言うように、火山性地震の多発とそれに続く緩和期間が噴火が近いことを示唆していると見なして、空振りは覚悟して、レベル1を2に上げる決断をすることは可能なのではないだろうか。

もっとも、この説が、もともとはマグマ噴火を想定したときの噴火プロセスの仮説(マクナットの噴火推移モデル)であるため(原告準備書面7、p.2-3)、本件噴火のような水蒸気噴火に適応してよいかどうか、専門家の間でも意見が分かれるところであること(山岡証言録p.16-17)と、緩和プロセスが具体的にどういう物理過程であるかが不明であることなどから、確立した説とは言えないようだ。(ただし、前者は噴火前にマグマ噴火になるか、水蒸気噴火になるか分からないのだから、9月12日~26日の緩和期間中にこの噴火推移モデルを適応して考えることを妨げるものではない。)

しかし、確立された説ではないにしても、判決文の中における緩和期間の無視の仕方には異常な(執拗な?)ものを感じる。さらに、本件噴火後に開かれた火山噴火予知連絡会の「火山観測体制等に関する検討会」が公表した報告書「御嶽山の噴火災害を踏まえた活火山の観測体制の強化に関する報告(2015年3月)」の2ページには、

「9月12日以降、火山性地震の回数は一日あたり10回~30回程度に減少したが、8月中旬以前の状態には戻らず、9月14日以降は少ない回数ながらも低周波地震も観測された。」

と、9月12日以降に火山性地震が減少と書いてはいるが、それが噴火の前兆である可能性については触れていない。この検討会には、岡田氏と木俣氏は参加していない。緩和期間前兆説に、賛意を示すかどうかは別にして、有力な火山学者が提起している仮説について、噴火後の予知連の検討会でまったく検討対象にならなかった(少なくとも報告書の上では)のもおかしなことに映る。

14. 「緩和期間前兆説」が判決に与える影響

判決文はこの検討会報告書の流れを汲んでいるようにも思える。

緩和期間前兆説が正しいかどうかは別にして、少なくとも広く火山学者に知られている説の一つとして、気象庁火山課は当然注視すべきだったと考えるか、その必要はなかったと考えるかは、争点(1)のイに対する判決の行方を左右する重要な要素である。裁判所は、9月10日の火山性地震多発から9月24日までは、気象庁火山課に注意義務違反はないとし、同月25日に週検討会で地殻変動の可能性が指摘されてから噴火時刻の27日11時52分までの間の火山課の動きのなかにのみ注意義務違反があると判断している。緩和期間前兆説を取り上げると、判決の基本的な構造が崩れることになり、その結果、第11節の最後に書いた「 裁判所が選んだ着地点」が無くなる可能性がある。

15. むすび

以上のように、御嶽訴訟に対して長野地方裁判所松本支部が下した判決には、多くの疑問を呈さざるを得ない。今後、控訴審で審理が重ねられることになると思うが、その成り行きを注視したい。

最近のコメント